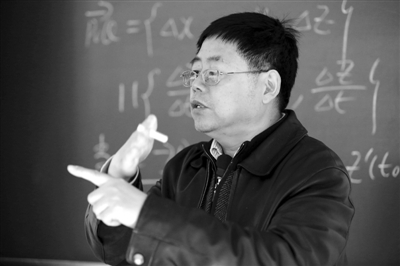

“在他身上,科研与职业无关,与饭碗无关,而是他生活的重要组成部分”

要把清华大学医学院祁海教授的研究方向给非专业人士讲清楚,是件困难的事情。不过,祁海11岁的儿子祁思远会这样跟同学介绍他的工作:“我爸爸会帮小老鼠治病。”

2012年,刚刚8岁的祁思远第一次走进祁海的实验室时,祁海正在解剖一只小白鼠。他好奇地问:“爸爸你在干什么?”祁海看到孩子一脸惊讶,担心吓到他,于是迂回地告诉儿子:“小老鼠病了,需要治疗,爸爸在给小老鼠治病。”

实验小老鼠与人的生命特征有诸多相似之处。祁海的真正目的不是给小白鼠治病,而是研究小白鼠免疫系统的运行机制,为人类预防疾病找到可操控的“靶点”,让人类能通过疫苗及时阻止病毒或者细菌对人体健康的侵袭和危害。

为此,他利用一种让科学家直接在小老鼠体内看到免疫细胞工作状态的“双光子活体实时动态显微观察技术”,在体液免疫反应调控机制方面和有效疫苗的基础生物学方面,做出了一系列具有突破性的研究成果,在《自然》和《科学》等期刊上发表数篇论文,并多次应邀赴国际专业会议做演讲报告,在细胞免疫学的国际舞台频频发出中国声音,促进了国际同行对中国相关研究的关注。

科学会让人“上瘾”

祁海生活在他的科研世界里,为科学问题寻找答案,更享受科学新发现所带来的快感。

第一次独立自主获得新发现的过程至今历历在目。1997年,祁海赴美国德克萨斯州加尔维斯顿医学院攻读实验病理学博士,主攻细胞免疫学。

T细胞是免疫系统中一类重要的免疫细胞,能够通过产生被称为细胞因子的物质,来帮助机体抵抗感染。不同的病原微生物需要不同的细胞因子予以对抗。可是,T细胞如何知道该产生哪种具体的细胞因子呢?上个世纪末,科学家有种假说认为,T细胞产生细胞因子的能力,是靠另一类叫树突状细胞的免疫细胞激发出来的。树突状细胞因在显微镜下形如树根而得名,当机体遭遇病原微生物侵袭时,它能迅速获知这些信息,并将其及时传递给T细胞。

如果是这样,“树突状细胞发出的不同指令信息又依据什么呢?会不会是不同病原刺激的结果?”带着这个猜测,祁海开始设计实验,并验证病原与细胞因子之间是否存在一一对应关系。

令祁海惊喜的是,实验结果显示,不同病原微生物真能刺激树突状细胞产生不同的指令信息,与他的假设一致。

祁海回忆说,实验结果刚出来的那天深夜,他拿着实验板,看着上面呈现的不同颜色激动不已,一个人在实验室里来回走动,想象着新发现可能带来的革命性影响,难抑内心的兴奋。“那种感觉实在是太美妙了”,祁海说,“每当研究中发现一种新事物与自己预先假设的情况吻合时,心底总会涌出这种让人‘上瘾’的欣快感。”

但是,很快,祁海便陷入了焦虑中,他深知任何一种科学新发现都要经得起“可重复”的考验。换句话说,同一个实验,不论让任何人做,在既定的条件下,不同的人都应该观察到同样的结果。可是,有些时候,实验者的新发现不过是一次偶然事件,根本无法重复。

祁海要对这一次自主发现进行反复实验。欣慰的是,结果经受住了“重复”考验,反映实验结果的论文也于2003年发表在美国的专业期刊《感染与免疫》上。

就这样,祁海平生第一次与“科学之美”邂逅了。从此,他便深深迷上了科研生活。这种状态犹如把人卷入一个“兴奋—焦虑—兴奋”的循环圈,使人在兴奋与期待兴奋中度过,身上充满着正能量,激发人不断思考,不断发现新的问题,然后假设,做实验求证,只为期待发现下一个新事物及其带来的欣快感。

祁海带的多位博士生都毫无例外地称赞导师的科研热情:“在他身上,科研与职业无关,与饭碗无关,而是他生活的重要组成部分。”

“不得不做”的选择

祁海一直都在研究机体的免疫系统如何通过产生保护性抗体来抵御、防止病原入侵。长期的努力使他在细胞免疫学这一领域有自己的特色,取得了一系列创新性的研究成果。

2006年,祁海第一次在美国《科学》杂志上发表论文,首次向世界表明,树突状细胞可以在体内为B细胞活化直接提供抗原,从而为靶向调节树突状细胞而诱导抗体疫苗的新方向,提供了重要启示。

2008年他又在英国《自然》杂志上发表论文,用可视化的直观手段首次证明,人类体液免疫缺陷疾病的相关分子SAP,可通过调控T-B细胞的相互作用,发挥免疫调节功能,对人类理解自身免疫疾病提供了新思路。

有趣的是,在免疫学上卓有建树,恰恰是祁海自己也始料未及的。回想走过的路,他觉得在大学和研究生选专业,以及毕业找工作等人生的重要岔道口,自己都曾做了“不得不做的选择”,而后才化被动为主动。

受毕业于北京医科大学的父母影响,祁海从小喜欢医学和生物学,爱问“为什么”,但是在报考北京医科大学时,因受第一外语非英语的限制,他不能上当时向往的基础医学研究专业,而是改修临床医学。

1996年毕业时他被分配到北京阜外医院做心内科医生。但报到那天,祁海提出了辞职申请。“那一刻,我还不知道自己喜欢做什么,但知道不喜欢做什么。”他回忆说。

祁海为自己做了两手准备——要么“下海”,要么出国读研究生。

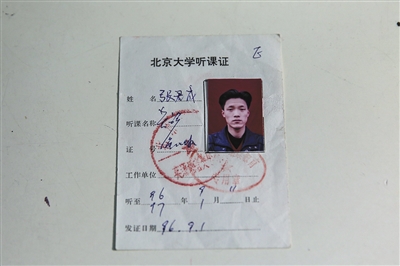

在复习考试的准备过程中,他报名参加了新东方的英语辅导班。在那里,看着众多学子挥汗如雨刻苦复习,祁海的心头为之一震。从未对未来有详细规划的他,第一次被同龄人为未来奋斗的拼劲打动。最终,他被美国德克萨斯州加尔维斯顿医学院录取,出国留学。

然而,与同班同学相比,他这个唯一的中国留学生,不仅英语底子薄,而且缺乏基础医学研究的基本知识体系,并不受导师们欢迎。在双向选择中,他屡屡碰壁,最后不得不跟随一位新任导师,研究自己上大学时最不喜欢的免疫学。

重新建构免疫学基础研究的知识体系,培养基础研究必备的实验能力是当务之急。祁海还记得留学之初的日子,他逼着自己一个月必须“生啃”200多篇学术论文。看得懂、看不懂的都在那些时日里,一点一点积累着,直到发生质变——他最感索然无味的免疫学,似乎“整容”了,不再令人生厌,反而成了与他如影随形的“伴侣”。

他成了免疫实验室里最勤奋的学生之一,每晚都要过了午夜才去休息。毕业时他成了不折不扣的优秀博士生,被全球最好的免疫研究中心——美国国立卫生研究院传染病与变态反应病研究所聘为博士后研究员。

但祁海很快又面临新的“不得不做的决定”。

博士后工作完成后,祁海当时的理想工作是去美国麻省理工学院任教。他从众多竞争者中脱颖而出,成为进入最终面试的3人之一,但因评审环节专家意见不一,已经空缺了3年的教职仍然以空缺告终。

祁海不得不另做选择。2008年他回国探亲,拜访了刚刚回国接手清华大学生命学科建设的施一公先生。这一次会晤,让祁海决定回到清华大学来继续自己的科研生涯。

2009年回国后,祁海组建了自己的研究组,继续研究细胞免疫学。2013年祁海研究组的新成果发表在《自然》杂志上,结束了国际细胞免疫学研究缺乏“中国声音”的历史,促进了国际同行对中国相关研究的关注。

祁海也因卓越的贡献,收获多项荣誉。如2014年获科技部“中青年科技创新领军人才”、国家“杰出青年”基金获得者。2013年成为科技部“973”计划首席科学家、清华大学“先进工作者”并获“学术新人奖”,2010年荣获教育部2009年度“新世纪优秀人才”等。

每当和学生谈起自己的这些经历,祁海总会感慨地说:“有时候不得不做的选择,反而是最好的选择。”

延长生命的哲学

在祁海的简历中,除了基本信息以外,“荣誉奖励”、“应邀学术报告”、“发表论文”依次排列。但是如果要按照重要性进行排序的话,祁海更愿意倒着排,因为他最看重的是“发表论文”。

“论文是传承科学的载体。”祁海说,每一篇论文背后都有严谨的实验观察来支撑,反映了一定时期内,科学家对新事物的探索发现,有利于帮助后人踩着前人的肩膀前行。

祁海喜欢用生物学的视角思考生命。他认为,生老病死的自然规律打消了人类对长生不老的幻想,但是人类从来没有放弃对延长生命的追求。他也不例外。

除了生养小孩外,他认为,还有一种很朴素的方式可以让生命得到延长,那就是,让生前创造的东西比肉体生命更长久。

为此,他很庆幸自己从事了研究工作,而且还能当老师、带学生。因为只要研究成果真正推进了人类对真理的认知,这样的工作就经得起时间考验;只要能给学生“传道、授业、解惑”,就可以通过师生间的传承,让他的学识和经验,传播得更广、更深远,其长度足以超越个人生命的长度。

他的学生刘丹记得,当初博士入学考试时,面试他的教授就是祁海。被问及“将来想做什么”时,刘丹说,“想为人类的健康做些努力”,她担心这个看似大而空的目标会被视为空谈。意外的是,祁海回应说:“你跟我的想法一样。”

入学后,受祁海的科研热情感染,刘丹认识到,虽然做科研需要耐得住寂寞,可是跟着志同道合的人一起,会让自己前行的脚步变得更加坚毅。

学生晏家聪回想祁海常讲的个人故事,告诉记者,也许跟很多人的烦恼一样,祁老师大学毕业时并不清楚自己具体要做什么,但是他有一个信念,那就是“一定要做成一件事情”,正是这样的一件件事积累起来,成就了他在科研道路上的蜕变。这恰恰是除了天赋之外,可以让学生终身受用的财富。□文/《瞭望》新闻周刊记者刘苗苗

京公网安备110105007246

京公网安备110105007246