一个人,一匹马,一个药箱,36年,26万公里山路——

“马背医生”

发稿时间:2024-06-18 10:36:00 来源: 工人日报

图①:李梦桃(右)以访谈课形式在塔里木大学进行宣讲。 本报通讯员 段飓风 摄

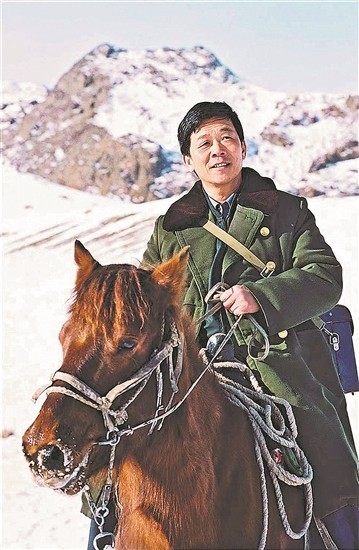

图②:李梦桃在北塔山当医生时,以马为交通工具,被当地人亲切地称为“马背医生”。受访者供图

初次见到李梦桃,是在他的家中。

门打开的那一刻,眼前的李梦桃让记者有些诧异:他头发茂密,只有零星的白发夹杂在黑发之间,身姿挺拔,动作灵活,一声“欢迎”洪亮有力,与记者预想中76岁老人的形象完全不同。他只是站在那里,就能让人感受到一股向上的精气神儿。

在新疆维吾尔自治区,“马背医生”李梦桃的名字几乎家喻户晓。

他不仅被评选为“100位新中国成立以来感动中国人物”,还先后获得全国卫生系统先进工作者、全国优秀共产党员、全国劳动模范等荣誉。

“22岁,我来到北塔山牧场,看到恶劣的自然环境,也曾彷徨过,但作为医生,牧民需要我,我得留下来……”近日,在新疆生产建设兵团开展的“劳模工匠进校园”行动宣讲活动上,李梦桃讲述了他从黄浦江畔来到天山脚下,扎根牧场救死扶伤的感人事迹。现场多次爆发出雷鸣般的掌声。

从黄浦江畔到天山脚下

60年前,16岁的李梦桃响应国家号召,和其他上海知青一起,告别亲人,从黄浦江畔坐上前往天山脚下的火车。

经过6天6夜,他们到达乌鲁木齐,又辗转前往新疆生产建设兵团第六师。休整两天后,李梦桃被分到了106团(原马桥农场)。看着一望无垠的戈壁荒漠和眼前简陋的“地窝子”,想想家乡的高楼洋房,巨大的反差感,让这群正值花季的青年哭出了声。

“不过,大家也就是哭一哭发泄一下情绪,没有人说要离开。”李梦桃回忆说,“第二天,大家就加入了开荒劳动大军。”

当时,团部缺医生、会计、老师等专业人才,只能靠自己培养。勤快、机灵的李梦桃很快脱颖而出,成为重点培养对象之一。

在缺衣少食、教育匮乏的年代,实践是最好的老师。李梦桃跟着军医师傅奔波在救死扶伤一线,边学边练。

一次出诊时,他们遇到一个刚满一岁的贫血患儿,患儿因感冒引起严重肺炎。师傅在快速给出肺炎处置方案后,却因为血库没有血犯了难。

“看看我的血行不行。”李梦桃说。经过检验,李梦桃的血液符合向孩子输血的条件,他向孩子献了50毫升血。

孩子救活了!“我很激动,当时就想着以后要学儿科,救更多的孩子。”说到激动之处,李梦桃整个人更精神了。

从那之后,他成了一名专攻儿科的医生。

一匹马,一个药箱,36年

经过6年的学习实践,22岁的李梦桃被分配到兵团六师北塔山牧场乌拉斯台牧业二队当医生。

北塔山地处中蒙边境,海拔3200多米,三面环山,只有一条进出的小路,距离最近的县城200多公里,是兵团比较偏远的少数民族聚居牧场之一。

“山里交通全靠骑马,我当时根本没接触过马。”用了两个月时间学习,李梦桃成功解锁了骑马技能。

在北塔山,李梦桃面临的另一个困难是语言。牧民都是哈萨克族,很少有人会说汉语。“刚开始看病,我们都是比画着猜。”为了方便了解病人的情况,李梦桃开始自学语言,从一个词到一句完整的话,他说得越来越流利,看起病来也更得心应手。

正当他准备用自己所学的儿科知识大展身手时,一场意外让他有了“新的出发”。

那年,22岁的产妇努尔哈依夏面临难产,她的丈夫将李梦桃请到家里帮忙接生,这让专攻儿科的李梦桃有些手足无措。孩子最终顺利出生,产妇却因为大出血失去了生命。

“努尔哈依夏是一位勇敢的母亲,我很自责。”李梦桃定定地看着前方,思绪仿佛回到当时,“这段经历让我意识到,当好北塔山的医生需要掌握更多医疗知识。”

那天之后,为了买到合适的医学书籍,李梦桃辗转于多个新华书店,新疆买不到,他就写信给远在上海的父母,拜托他们买到后寄来。后来,马背上的李梦桃手里总会捧着本医学书,慢慢地,他学会了接生、外科手术……

1999年,李梦桃通过自学考试,并取得副主任医师职称,成为北塔山名副其实的“全科医生”。

在北塔山工作的36年里,他靠着一匹马、一个药箱、一件大衣、一块毛毡,走遍了牧场的每个角落,累计26万公里山路,救治患者2万多人次,接生800多个孩子,被当地牧民亲切地称为“草原牧民的好儿子”。

成为青年建设者的灯塔

扎根北塔山的几十年里,李梦桃有数次机会下山,然而每一次,他都坚定地选择留下。

“以心交心,他们更需要我。”一次,在救人返回队部的途中,李梦桃胃病犯了,剧烈的疼痛让他无法坚持回去,只能骑马到最近的一户毡房前。牧民看到他后,将他抱进毡房内,还用家里仅有的白面做了一碗面条给他吃。晚上,牧民将家里唯一的一床棉被盖在他身上,全家人则用毡片御寒。

“他们待我就像亲人一样。”回忆起那个夜晚,李梦桃总会觉得,所有的付出都是值得的。

1991年,李梦桃向上级申请经费,推动在北塔山建起医院,并引进专业医疗设备。看着眼前的医院,他心里的高兴劲儿还没过,一盆冷水就兜头泼下——北塔山没有通电。“最后我们只好买了一台发电机,为手术室里的设备供电。”李梦桃说。

有了“根据地”,李梦桃开始培养当地青年牧民学医,免费办学习班、编写教材、手把手教学,送他们出去交流学习。如今的北塔山医院,80%~90%的医护人员是当地哈萨克族牧民。

2006年,李梦桃离开北塔山,前往新疆生产建设兵团第六师奇台医院任党委书记,但他的心里始终没有放下北塔山。

2014年,得知“北塔山要通电”的消息后,虽然已经退休,但66岁的李梦桃毅然坐上了重回北塔山的车。在现场看到电闸拉上去,医院里一片灯火通明时,他流下了激动的泪水。“以后可以让北京、上海等地的专家远程会诊,牧民的健康更有保障了。”

退休后,李梦桃成了一名思政老师。这些年来,他受到石河子大学、兵团党校、兵团干部学院等学校的邀请,向青年学子分享自己的故事,目前已宣讲上百场。

在李梦桃看来,时代选择的多元,让不少留下建设新疆的年轻人感到迷茫和困惑,作为过来人,他更能明白年轻人的感受,“我想用自己的成长经历鼓励他们,成为他们迷茫时的灯塔。”

京公网安备 11010102004843号

京公网安备 11010102004843号